佛典中的翻轉教育-在角落裡遇見佛教諮商

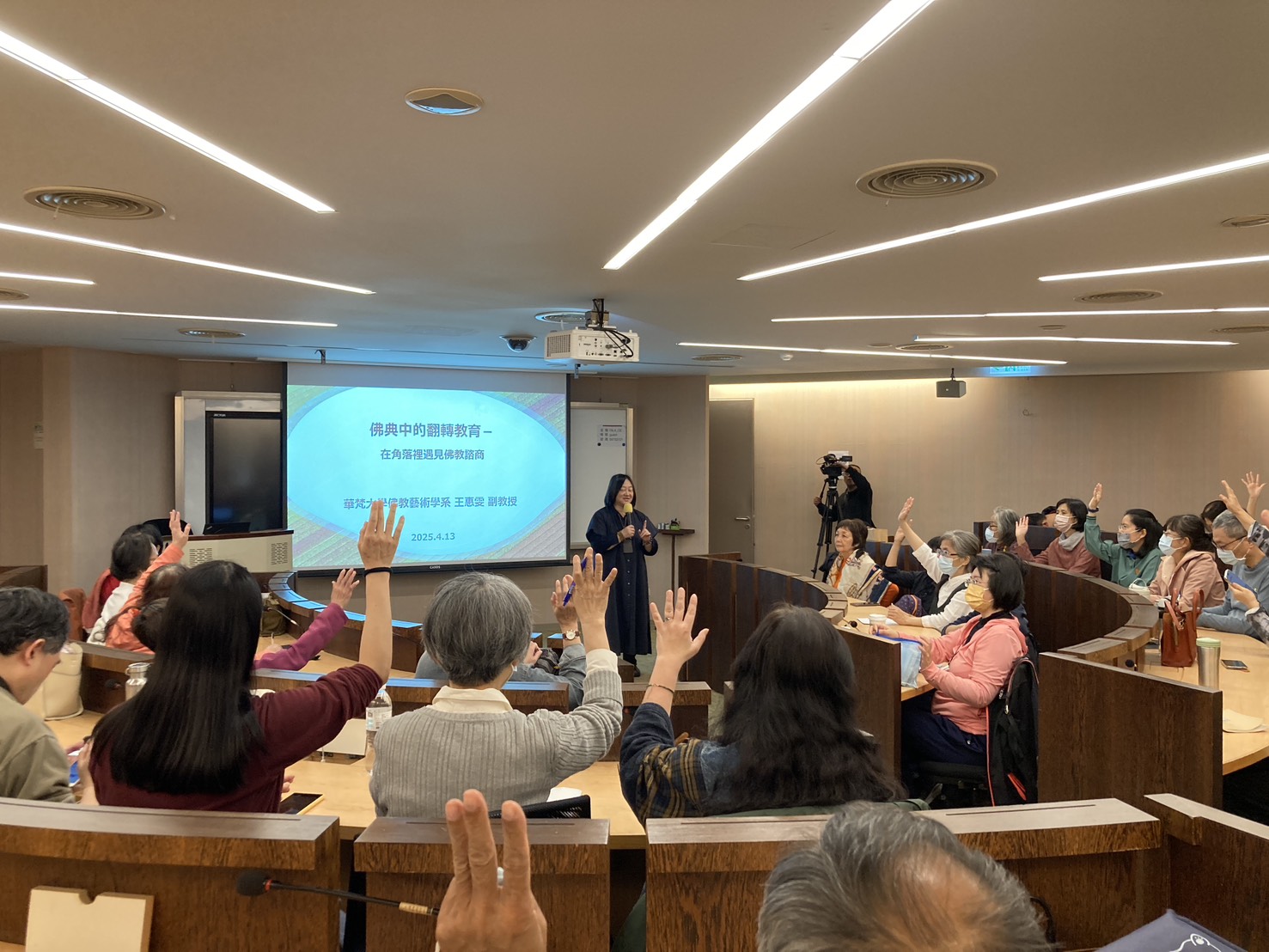

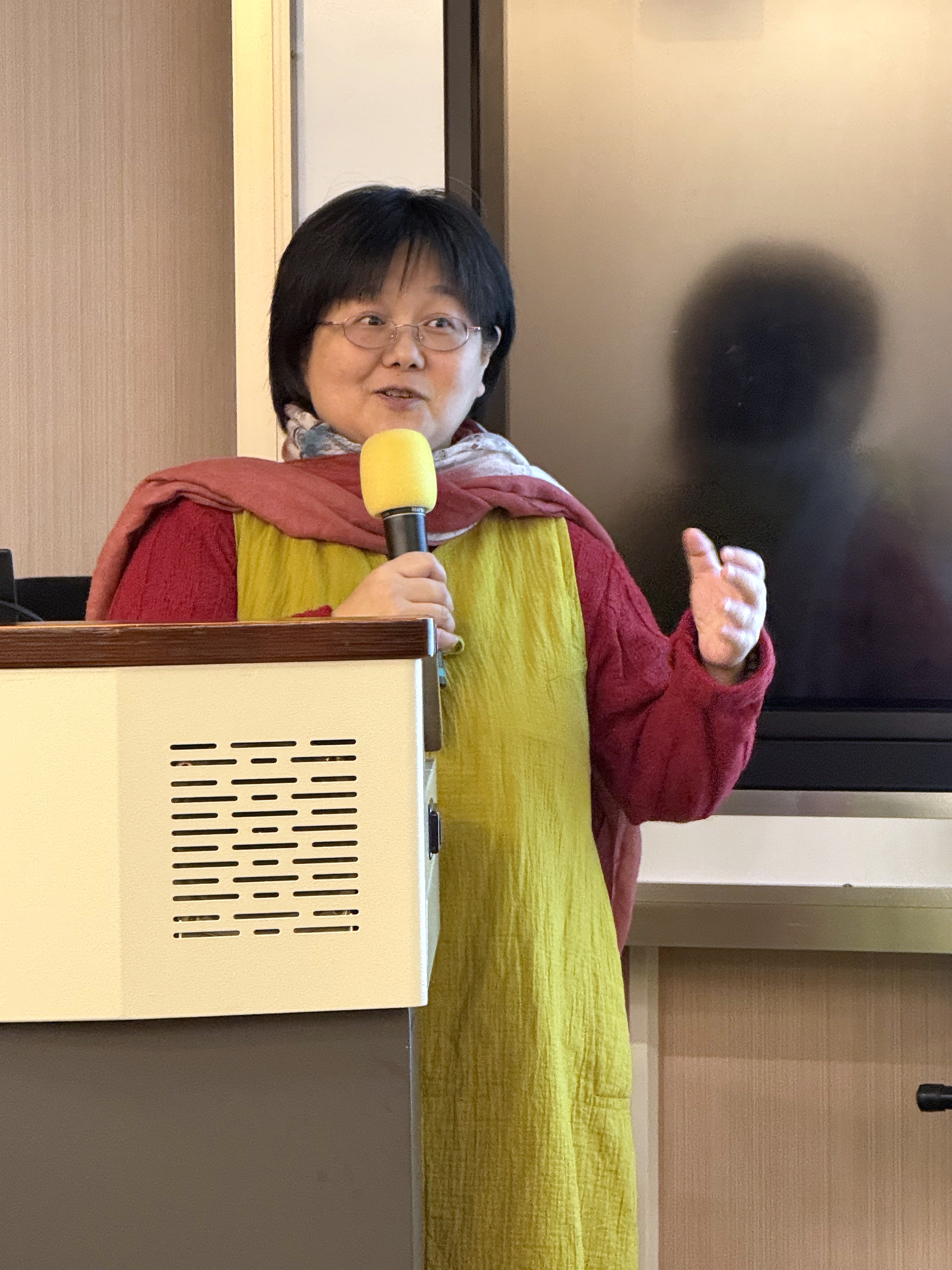

聖嚴教育基金會2025年度首場「學者開講」系列講座, 4/13(日)於法鼓德貴學苑舉行,邀請華梵大學佛教藝術學系王惠雯副教授主講「佛典中的翻轉教育──在角落裡遇見佛教諮商」。藉由經典中請法、開示的對話,看到佛陀化身諮商師的典範,針對諮問佛法者的慈悲引導,我們或許也可以找到自身身影,發現我們想要被引導的方式,轉化自身的生命情境,進而層層開展覺性。

王副教授表示,佛教跟其他宗教很不同的地方在於,並不是透過救贖得到解脫,而是透過聽聞佛法,讓自己內心的覺性得到開啟,然後走向解脫之道。佛教諮商運用佛教的理論,是一種解惑或對話的方法,使諮商者可以覺察自己,並重新獲得心理的健康或人生意義。王副教授特別指出,佛教諮商並不是採取諮商方法加上各種佛教思想義理合併而成;基本上是採取「先覺」引導「後覺」,或至少是「在啟發覺性的歷程上一起成長」。對應機宜,依照身分別進行對話分析。

在佛教諮商觀的特色上,王副教授說明,應當建立在有別於心理諮商、心理治療、哲學諮商、宗教諮商的基礎上,但又能兼具其相關功能。心理諮商通常不會讓諮商師把自己的價值觀融入或是介入,甚至要保持中立;可是對佛教諮商來說,覺察能力或對義理的瞭解,這種價值參考架構,需提供給當事人。基督宗教做宗教諮商,是帶入基督宗教的思想信念或意義理論,目的是希望你能夠信仰得到信仰;佛教諮商則要讓你能夠自覺,成為自己生命的自覺主體,然後透過覺察去掌握自己的人生,或是讓人生有所不同,有成長跟翻轉的機會。哲學諮商不太處理生前死後的問題,能夠探討的部分其實非常有限;但是佛教有一套理論架構,會比哲學諮商更能對應到一些人生現實的問題。但哲學諮商滿雷同於佛教諮商,哲學諮商裡頭的喚醒理性,同理可證用到佛教諮商的覺性啟發。

佛陀被視為諮商師的典範,王副教授認為,我們雖然不可能完全模仿佛陀的智慧,但可以學習其中原則。以佛典中玉耶女、阿闍世王、鴦崛摩羅、文殊菩薩為例,王副教授分析成功的佛教諮商之理想情境。給孤獨長者的媳婦玉耶女,因美貌和家世背景而驕傲,導致不孝順,佛陀教導她女性在社會中角色,並提供為人妻子的五種身分選擇。玉耶女在聽取佛陀的教導後,選擇皈依佛教,成為一位如法行善的佛教徒,後來被稱為賢母良妻。佛陀透過提問讓對方自省,而非直接否定或高高在上,重點在於引導而非教訓。佛陀則使阿闍世王瞭解果報、悔過,令其產生自覺與悔心。鴦崛摩羅在佛陀教誨後,除了改過,更進而證得阿羅漢。和文殊菩薩的對話,佛陀強調不應陷入對立分別,應累積智慧和福德,實踐菩薩行。

成為好的諮商師所應具備的條件,王副教授表示,至少是菩薩行者之位階,但只要發菩提心就成為菩薩,就進入大乘。成為佛教諮商師,須結合修行佛法的養成教育,包括調伏煩惱與利他實踐,發展智慧力與慈悲力,具有耐心和高度的情緒管理能力。諮商師與事主關係具有平等性,基本上是教導與引導,形成當事人自省、學習和改變行為及觀念。佛教諮商模式不是傳教與價值置入,也不是治療關係。佛教諮商方法原則為因緣和合法,以及機會教育法。

王副教授分享自身遭遇的許多案例,透過藝術治療、換位思考等各種善巧方便方法幫助當事人,提供適當的支持和陪伴,並強調自我負責和正向思考,以佛教的智慧和慈悲,學習如何在困境中保持心靈的平靜,以及如何在日常生活中找到解決困難的契機。

在講座最後,王副教授介紹電影《從心開始》(Reign Over Me),電影主角是911的受災戶,其中一些場景跟情境,很適合拿來對應講座中提及的幾個觀念,提供聽眾們做為參考。